概要

光の絞りとは、光学系において光の通過量や光線の角度を制御する装置や手法のことを指します。カメラや顕微鏡、望遠鏡などの光学機器で一般的に使われる「絞り(アパーチャ)」が代表例です。光の絞りは、光の明るさや被写界深度、解像度、像の鮮明さなどに大きな影響を与えます。

光学の分野では、絞りの効果は単なる光量調整にとどまらず、回折や干渉といった現象にも関係しており、画像の品質や光学測定の精度に直結します。

詳細な説明および原理

光の絞りは、主に以下のような原理で機能します。

- 光量の制御

- 絞りの開口径を変えることで、光学系に入射する光の量を調整できます。

- 絞り径をDとすると、透過光量 (I) はおおむね開口面積に比例し、次式で表せます:

$$ I \propto \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 $$

- 被写界深度への影響

- 絞りを小さくすると、焦点深度(被写界深度)が深くなり、前景から背景までの像が比較的シャープに見えます。

- 絞りが大きい場合、被写界深度は浅くなり、特定の範囲のみが鮮明に写ります。

- 回折現象

- 開口径が小さくなると、光の回折が強くなり、像のシャープさが低下します。

- 回折限界による解像度は以下で表されます:

$$ \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D} $$

ここで、λは光の波長、Dは絞り径、θは回折による最小分解角です。

- 光線の角度制御

- 絞りは光線の入射角度を制限するため、収差(球面収差やコマ収差など)の影響を軽減できます。

- これにより、光学系全体の像品質が向上します。

応用例

光の絞りは、様々な分野で活用されています。

- カメラ

- 絞り(アパーチャ)によって、露出量や被写界深度を調整します。

- ポートレート撮影では絞りを開けて背景をぼかす(浅い被写界深度)、風景撮影では絞りを絞って全体を鮮明にする(深い被写界深度)ことが可能です。

- 顕微鏡

- 絞りを調整することで、コントラストや解像度を最適化し、微細構造の観察に役立ちます。

- 望遠鏡

- 光の絞りによって収差や光害の影響を低減し、天体観測の像品質を向上させます。

- 光学測定装置

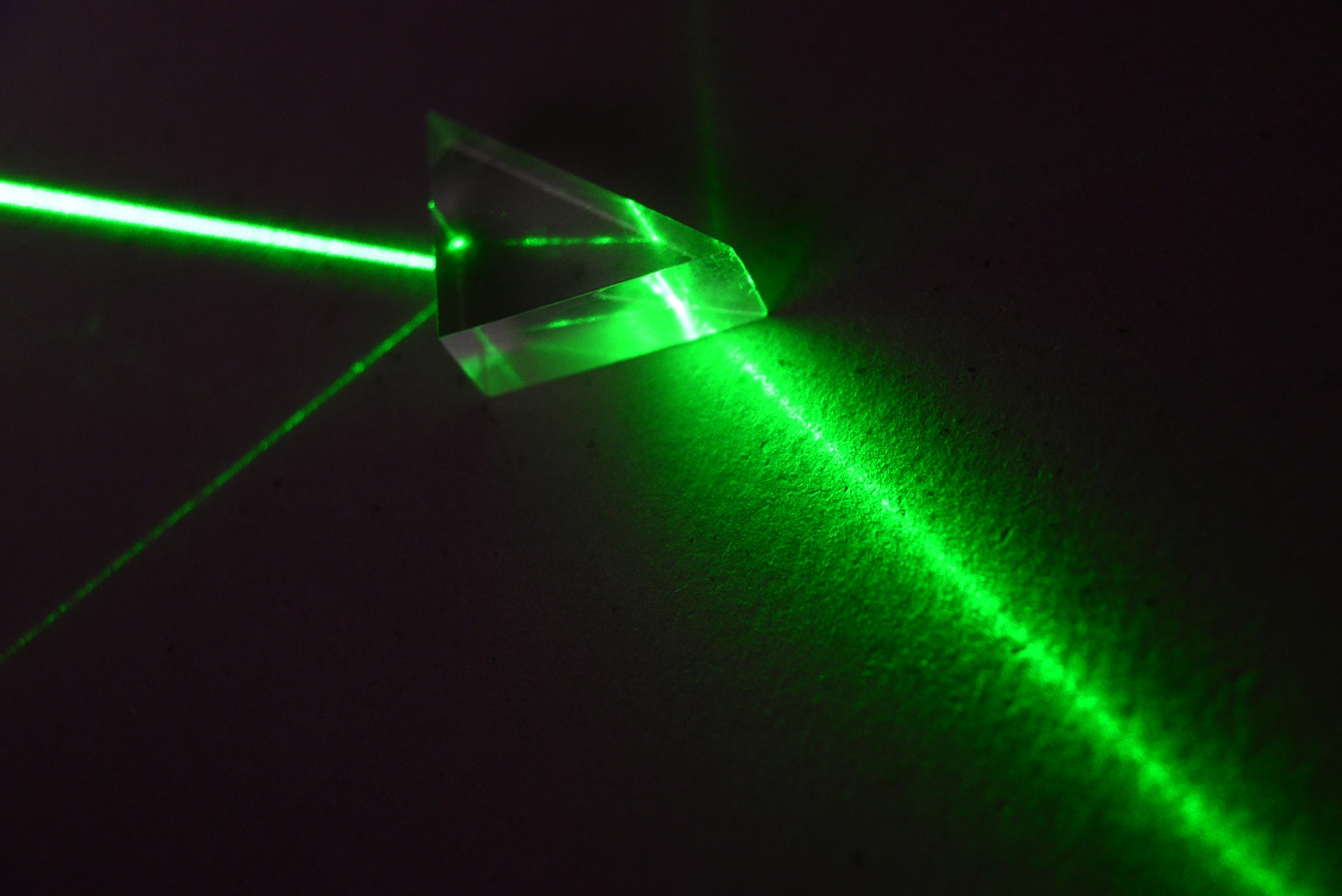

- レーザーや干渉計などでは、光の絞りによりビームの形状や指向性を制御し、精密な測定を可能にします。

まとめ

光の絞りは、光学系において光量、像の鮮明さ、被写界深度、解像度などを制御する重要な装置です。カメラや顕微鏡、望遠鏡、光学測定装置など幅広い応用分野で活用されています。絞り径の調整によって光学特性が大きく変化するため、光学設計や撮影技術において欠かせない要素です。光の絞りの原理を理解することで、より高品質な観察や撮影、測定が可能になります。